新着論文

Nakanishi and Michibata (2025, OLAR)

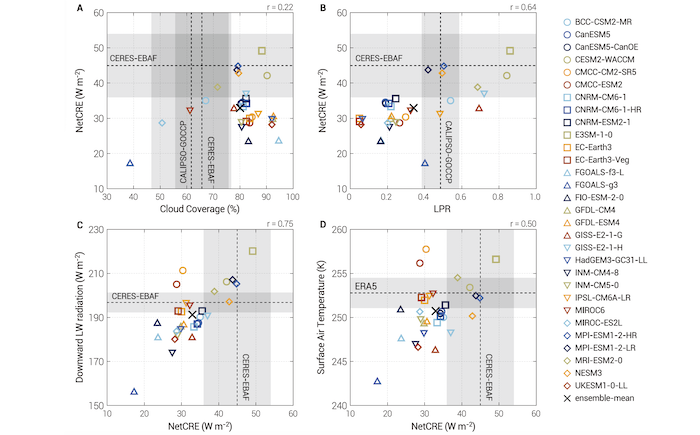

北極域は、世界で最も温暖化が速く進行している地域です。数値気候モデルは北極の温暖化を観測よりも過小評価する系統誤差が知られていますが、その原因は未解明でした。 世界各国で開発されている30の気候モデルの解析により、雲粒と氷晶の割合が放射特性に影響することで北極温暖化の度合いを左右する、新しいフィードバック機構を解明しました。 中緯度の気象現象にも密接に関わる北極気候を雲の素過程から紐解いたことで、温暖化予測の高精度化に加え、異常気象の将来変化の理解にも貢献することが期待されます。

出版社ページ

Michibata (2024b, npj Clim. Atmos. Sci.)

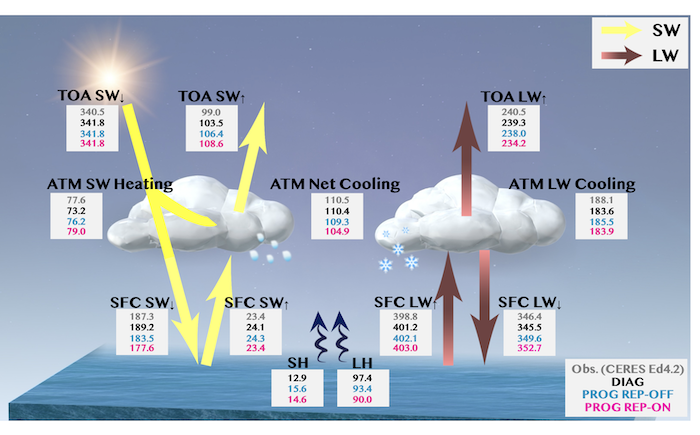

雲は、地球に入射する太陽放射および地球から宇宙へ射出する地球放射を大きく変調させる役割を持つことがよく知られていますが、降水粒子が持つ放射効果については未解明でした。 本研究では、降水粒子の放射効果によるエネルギー収支変化を介した気候応答を調査し、熱帯降水および極域の温暖化に影響が顕著に現れることをメカニズムレベルで解明しました。 本研究の成果は、北極の温暖化の度合いが観測よりも小さいという世界各国の気候モデルに共通する誤差の原因を説明し、より高精度の気候変動予測に貢献することが期待されます。

出版社ページ

Michibata (2024a, Sci. Rep.)

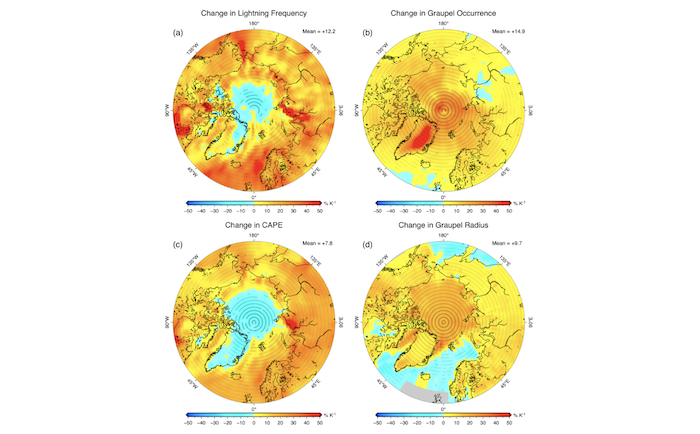

大気中に存在するあられ粒子を陽に予報し、あられに付随して生じる発雷の頻度も推定する新しいパラメタリゼーションを降水予報型スキームCHIMERRAに実装しました。 この先端的な微物理スキームを用いて温暖化実験を行った結果、特に極域であられ粒子の発生が促進されることにより発雷頻度が顕著に増加することが明らかになりました。 極域での発雷の増加は森林火災を誘発する直接的なリスクとなるため、結果として二酸化炭素や永久凍土からのメタン排出を増加させることで、温暖化をさらに加速させる正のフィードバックとしてはたらく可能性があります。

出版社ページ

Beall et al. (2024, Atmos. Chem. Phys.)

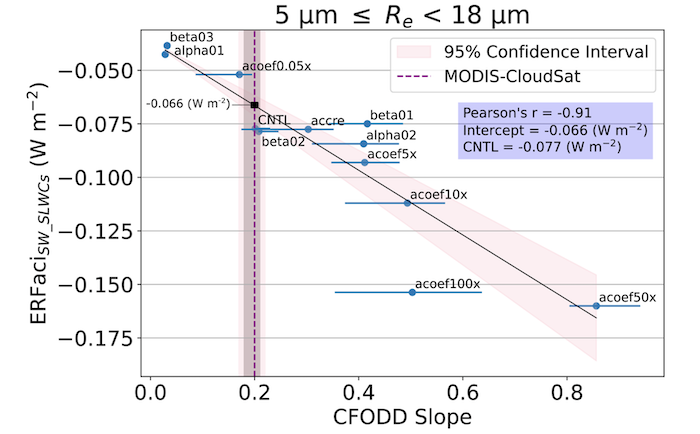

衛星シミュレータCOSPを用いて暖かい雨の物理特性を診断するツール(Michibata et al., 2019)を改良し、エアロゾル・雲相互作用による気候影響を定量化する手法の開発に関する論文です。

この手法を数値気候モデルに適用することで、見積もりの不確実性が大きかったエアロゾル有効放射強制力を雲・降水過程から制約できる可能性を示唆しています。

道端は衛星シミュレータを用いた数値実験の技術支援を担当しました。

Schmidt et al. (2023, Front. Clim.)

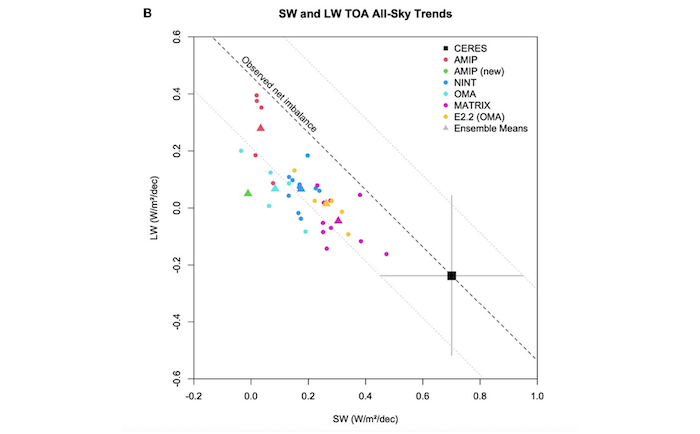

全球エネルギー収支のインバランスの原因を数値モデルと衛星観測から調査するCERESMIPのプロトコルを記述した論文です。

近年の温暖化に伴い、地球に入射する太陽放射(短波)と宇宙へ射出される地球放射(長波)に不均衡があることが観測的に明らかになっていますが、短波と長波の内訳が観測とモデルで一致していない原因を特定することが大きな目標の一つです。

道端はMIROCを用いた数値シミュレーションを担当しました。